सुश्रुत संहिता

सुश्रुत संहिता चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, और इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक प्राचीन दुनिया से जीवित है। सुब्रत का संकलन आयुर्वेद (भारतीय पारंपरिक चिकित्सा) के संस्थापक ग्रंथों में से एक है, जिसमें काराका-सौहिता, बहुआ-सौत, और बोवर पांडुलिपि के चिकित्सा भाग शामिल हैं।ये उन दो महत्वपूर्ण चिकित्सा ग्रंथो में से एक है जो प्राचीन भारत से जिंदा है।

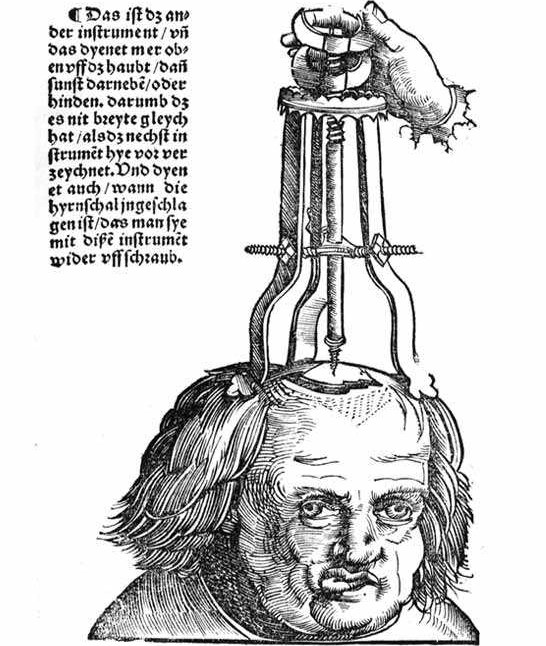

सुश्रुत संहिता का एक ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि इसमें सर्जिकल प्रशिक्षण, उपकरणों और प्रक्रियाओं का वर्णन करने वाले अद्वितीय अध्याय शामिल हैं जो इसे ऐतिहासिक ग्रंथ बनाते है।

सुश्रुत संहिता हथेली के पांडुलिपियां है जो कैसर लाइब्रेरी, नेपाल में संरक्षित हैं। यह 878 CE में बनी है।

सुश्रुत का नाम पाठ में लेखक के रूप में दिया गया है, जिन्होंने अपने गुरु, दिवोदास के शिक्षण को प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि बौद्ध जातक जैसे प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है कि काशी (वाराणसी) के एक स्कूल में तक्षशिला (झेलम नदी पर) के समानांतर एक स्कूल में 1200 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच पढ़ाया जाता था। सुश्रुत नाम के शुरुआती ज्ञात उल्लेखों में से एक बोवर पांडुलिपि (4 या 5 वीं शताब्दी) में है, जहां सुश्रुत को हिमालय में रहने वाले दस ऋषियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

1985 में राव ने सुझाव दिया कि मूल "परत" के लेखक "बड़े सुश्रुत" (व्रत सुश्रुत) थे। पाठ में कहा गया है कि राव, सदियों बाद "सुश्रुत द्वारा, फिर नागार्जुन द्वारा, और उसके बाद उत्तरा-तंत्र को एक पूरक के रूप में जोड़ा गया था। यह आमतौर पर विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है कि" सुश्रुत "नामक कई प्राचीन लेखक थे।

सुश्रुत संहिता को कई विद्वानों ने हिंदू ग्रंथ कहा है। पाठ में अधिक प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पाए गए की एक ही शब्दावली के साथ शल्यचिकित्सा पर चर्चा की गई है, इसके अध्याय में हिंदू देवताओं जैसे नारायण , हरि , ब्रह्मा , रुद्र , इंद्र और अन्य का उल्लेख है , हिंदू धर्म के ग्रंथों को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है वेद , और कुछ मामलों में, रोगी के उपचार और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के हिस्से के रूप में व्यायाम, पैदल चलना और "वेदों का निरंतर अध्ययन" करने की सलाह देते हैं। सुश्रुत संहिता में सांख्य और हिंदू दर्शन के अन्य दर्शन की शब्दावली का भी उपयोग किया गया है ।

स्टीवन एंगलर ने कहा कि सुश्रुत संहिता और काराका संहिता में धार्मिक विचार हैं, जो निष्कर्ष निकालता है कि "वैदिक तत्व सीमांत के रूप में छूट देने के लिए बहुत केंद्रीय हैं"। इन विचारों में गाय को पवित्र मानना, शब्दों का व्यापक उपयोग और समान रूपक हैं जो हिंदू धर्मग्रंथों में व्याप्त हैं - वेद, और कर्म , आत्म ( आत्मान ) और ब्रह्म (तत्वमीमांसात्मक वास्तविकता) के सिद्धांत का समावेश प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पाई गई उन पंक्तियों की।हालांकि, एंगलर कहते हैं, पाठ में विचारों की एक और परत भी शामिल है, जहां अनुभवजन्य तर्कसंगत विचार प्रतियोगिता में पनपते हैं या धार्मिक विचारों के साथ सहयोग करते हैं।पाठ में बौद्ध प्रभाव हो सकता है, क्योंकि नागार्जुन नाम के एक रेडिएटर ने कई ऐतिहासिक सवाल उठाए हैं, चाहे वह महायान बौद्ध धर्म की एक ही व्यक्ति हो।ज़ीस्क कहता है कि प्राचीन बौद्ध चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत और काराका संहिता दोनों से काफी भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, काराका और सुश्रुत दोनों कुछ मामलों में धुपाना (धूनी) की सलाह देते हैं , उपचार के एक वर्ग में आग और क्षार के साथ सावधानी का उपयोग, और घावों के उपचार में पहले चरण के रूप में रक्त से बाहर निकलने की सलाह देते हैं। बौद्ध पाली ग्रंथों में कहीं नहीं, ज़ीस्क कहते हैं, इस प्रकार की चिकित्सा प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है।

इसी तरह, औषधीय रेजिन ( लाक्षा)) सूचियाँ सुश्रुत और पाली ग्रंथों के बीच भिन्न हैं, कुछ सेटों का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि सुश्रुत और काराका करीब हैं, इन ग्रंथों में पाए जाने वाले कई दर्द और उनके उपचार पाली ग्रंथों में नहीं पाए जाते हैं।

सामान्य तौर पर, Zysk, बौद्ध चिकित्सा ग्रंथों में काराका की तुलना में सुश्रुत के करीब हैं,और उनके अध्ययन से पता चलता है कि सुश्रुत संहिता शायद 1 वीं शताब्दी ई.पू. के बाद युग का है।

सुश्रुत भक्तिभाव हिंदू परंपरा में आयोजित का वंशज होने के लिए है धनवंतरी , दवा की पौराणिक देवता, या एक है जो वाराणसी में धनवंतरी से एक प्रवचन से ज्ञान प्राप्त के रूप में।

सबसे पुराने में से एक ताड़ पत्ती पांडुलिपियों की सुश्रुत संहिता नेपाल में पाया गया है। यह नेपाल-जर्मन पांडुलिपि संरक्षण परियोजना (NGMCP C 80/7) द्वारा संग्रहीत डिजिटल कॉपी के साथ पांडुलिपि KL-699 के रूप में कैसर लाइब्रेरी , नेपाल में संरक्षित है ।आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पांडुलिपि में 152 फोलियो होते हैं, जो दोनों तरफ लिखे जाते हैं, जिसमें संक्रमणकालीन गुप्त लिपि में 6 से 8 लाइनें होती हैं। 13 अप्रैल, 878 ईस्वी सन् (मानदेव संवत 301) रविवार को पांडुलिपि को मुंशी द्वारा पूरी तरह से दिनांकित किया गया है।

सुश्रुत-संहिता पर बहुत सारी विद्वान उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की शुरुआत में प्रकाशित हुए पाठ के संस्करणों पर आधारित है। इसमें वैद्य यज्ञवर्मन त्रिविक्रममत् द्वारा संस्करण भी शामिल है जिसमें विद्वान दल्हण का भाष्य भी शामिल है।

मुद्रित संस्करण केवल पांडुलिपियों के एक छोटे उपसमुच्चय पर आधारित होते हैं जो बंबई, कलकत्ता और अन्य जगहों के प्रमुख प्रकाशन केंद्रों में उपलब्ध थे जब संस्करण तैयार किए जा रहे थे, कभी-कभी तीन या चार पांडुलिपियों के रूप में। लेकिन ये पर्याप्त रूप से आधुनिक युग में जीवित रहने वाले सुश्रुत-संहिता की पांडुलिपि संस्करणों की पर्याप्त संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये पांडुलिपियां आज भी भारत और विदेशों के पुस्तकालयों में मौजूद हैं, शायद पाठ के सौ या अधिक संस्करण मौजूद हैं, और सुश्रुत-संहिता का एक महत्वपूर्ण संस्करण अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

सुश्रुत संहिता सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में से एक है। यह भारत में चिकित्सा परंपरा के संस्थापक ग्रंथों में से एक है, जिसमें काराका-संहिता, भा-सौत और बोवर पांडुलिपि के चिकित्सा भाग शामिल हैं।सुश्रुत संहिता की रचना चरक संहिता के बाद की गई थी, और कुछ विषयों और उनके जोर को छोड़कर, दोनों समान सिद्धांतों जैसे कि सामान्य सिद्धांत, रोगविज्ञान, निदान, शरीर रचना विज्ञान, संवेदी निदान, चिकित्सा विज्ञान, Pharmaceutics और विष विज्ञान पर चर्चा करते हैं।

सुश्रुत और चरक ग्रंथ एक प्रमुख पहलू में भिन्न होते हैं, सुश्रुत संहिता सर्जरी की नींव प्रदान करती है, जबकि चरक संहिता मुख्य रूप से चिकित्सा की नींव है।

सुश्रुत संहिता , अपने मौजूदा रूप में, 186 अध्यायों में विभाजित और 1,120 बीमारियों, 700 औषधीय पौधों, खनिज स्रोतों से 64 तैयारी और 57 तैयारी पशु स्रोतों के आधार पर उसका विवरण होता है।

सुश्रुत संहिता को दो भागों में बांटा गया है: पहले पांच अध्याय है, जो पाठ का सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है, और "बाद में धारा" कि लेखक दृढबला से जोड़ा गया है। इन अध्यायों की विषयवस्तु विविधतापूर्ण है, कुछ विषयों को अलग-अलग पुस्तकों में कई अध्यायों में शामिल किया गया है।

सुश्रुत, टिपटन कहते हैं, एक चिकित्सक को रोगों को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए जितना कि उपचारात्मक उपचारात्मक प्रक्रियाओं के रूप में। रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण साधन, सुश्रुत बताता है, शारीरिक व्यायाम और स्वास्थ्यकर अभ्यास है। पाठ में कहा गया है कि अत्यधिक कठोर व्यायाम हानिकारक हो सकता है और इस तरह की अधिकता के प्रति सावधानी बरतते हुए बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। नियमित रूप से मध्यम व्यायाम, सुश्रुत का सुझाव है, रोग और शारीरिक क्षय के प्रतिरोध में सुधार करता है। सुश्रुत ने रोगों की रोकथाम पर श्लोक लिखा है।

सुश्रुत संहिता में कहा गया है, होर्नेल अनुवाद के अनुसार, "आयुर्वेद के प्रोफेसर तीन सौ और साठ हड्डियों की बात करते हैं, लेकिन सल्या-शास्त्र (शल्य विज्ञान) पर किताबें केवल तीन सौ के बारे में जानते हैं"।

ग्रंथ में कुल 300 हड्डियों को सूचीबद्ध करता है: चरम में 120 (जैसे हाथ, पैर), पैल्विक क्षेत्र में 117, पक्ष, पीठ, पेट और स्तन, और गर्दन और ऊपर में 63।

वह पाठ ग्रंथ है कि इन उप-योगों का अनुभवजन्य सत्यापन कैसे किया गया। चर्चा से पता चलता है कि भारतीय परंपरा ने विचार की विविधता का पोषण किया, सुश्रुत स्कूल अपने स्वयं के निष्कर्षों पर पहुंच गया और ऐतरेय-काराका परंपरा से अलग हो गया।

सुश्रुत की अस्थि-विज्ञान प्रणाली, होर्नले कहती है, होमोलॉजी के सिद्धांत का अनुसरण करती है, जहां शरीर और अंगों को आत्म-प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है और समरूपता के विभिन्न अक्षों के पार होते हैं। दो स्कूलों में हड्डियों की गिनती में अंतर आंशिक रूप से है क्योंकि चरक संहिता इसकी गिनती में बत्तीस दांत वाले सॉकेट शामिल हैं, और कैसे और कब एक उपास्थि को हड्डी के रूप में गिना जाता है (वर्तमान चिकित्सा पद्धति के विपरीत दोनों उपास्थि को हड्डियों के रूप में गिना जाता है) पर उनकी राय शामिल है।

सुश्रुत संहिता को शल्य चिकित्सा के दृष्टिकोण और चर्चाओं के लिए जाना जाता है। मानव इतिहास में यह पहला सुझाव था कि शल्यचिकित्सा के एक छात्र को मृत शरीर को अलग करके मानव शरीर और उसके अंगों के बारे में सीखना चाहिए। एक छात्र को रोगग्रस्त या शरीर के अंग से मिलती-जुलती वस्तुओं पर अभ्यास करना चाहिए। चीरा अध्ययन, उदाहरण के लिए, पर सिफारिश कर रहे हैं Pushpaphala (स्क्वैश, ककुर्बिता मॅक्सिमा ), Alavu (लौकी, Lagenaria vulgaris ), Trapusha (ककड़ी, कचरी ), तरल पदार्थ और मरे हुए जानवरों की मूत्राशय से भर चमड़े के बैग।

प्राचीन पाठ, राज्य मेनन और हैबरमैन, हेमराहाइडेक्टोमी, विच्छेदन, प्लास्टिक, राइनोप्लास्टिक, नेत्र, लिथोटोमिक और प्रसूति संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन करता है।

सुश्रुत में स्लाइडिंग ग्राफ्ट, रोटेशन ग्राफ्ट और पेडिकल ग्राफ्ट सहित विभिन्न विधियों का उल्लेख है। एक नाक (राइनोप्लास्टी) का पुनर्निर्माण, जिसे काट दिया गया है, गाल से त्वचा के एक प्रालंब का भी वर्णन किया गया है। लेबीओप्लास्टी में भी समुहिता पर ध्यान दिया गया है।

सुश्रुत संहिता, संस्कृत चिकित्सा से संबंधित क्लासिक्स अथर्ववेद और चरक संहिता के साथ मिलकर 700 से अधिक औषधीय जड़ी बूटियों का वर्णन करती है। वर्णन में कहा गया है, पद्मा में सुरक्षा, प्रभावकारिता, खुराक और प्रभाव के लिए उनका स्वाद, उपस्थिति और पाचन प्रभाव शामिल हैं।

आधुनिक साहित्य में सुश्रुत के कई योगदानों की चर्चा की गई है। इनमें से कुछ में हृत्शूल (दिल का दर्द), शरीर के महत्वपूर्ण तरल पदार्थ का संचार (जैसे रक्त ( रक्ता धतू ) और लसीका ( रस धतू ) ), मधुमेहा , मोटापा और उच्च रक्तचाप शामिल हैं। किर्न्स एंड नैश (२००)) कहते हैं कि पहला। सुश्रुत संहिता में कुष्ठ रोग का उल्लेख है । पाठ में गुर्दे की पथरी और इसके सर्जिकल हटाने पर चर्चा की गई है।

संरचना

सुश्रुत संहिता दो खण्डों में विभक्त है : पूर्वतन्त्र तथा उत्तरतन्त्र

पूर्वतन्त्र : पूर्वतन्त्र के पाँच भाग हैं- सूत्रस्थान, निदानस्थान, शारीरस्थान, कल्पस्थान तथा चिकित्सास्थान। इसमें १२० अध्याय हैं [1]जिनमें आयुर्वेद के प्रथम चार अंगों (शल्यतंत्र, अगदतंत्र, रसायनतन्त्र, वाजीकरण) का विस्तृत विवेचन है। (चरकसंहिता और अष्टांगहृदय ग्रंथों में भी १२० अध्याय ही हैं।)

उत्तरतन्त्र : इस तन्त्र में ६४ अध्याय हैं जिनमें आयुर्वेद के शेष चार अंगों (शालाक्य, कौमार्यभृत्य, कायचिकित्सा तथा भूतविद्या) का विस्तृत विवेचन है। इस तंत्र को 'औपद्रविक' भी कहते हैं क्योंकि इसमें शल्यक्रिया से होने वाले 'उपद्रवों' के साथ ही ज्वर, पेचिस, हिचकी, खांसी, कृमिरोग, पाण्डु (पीलिया), कमला आदि का वर्णन है। उत्तरतंत्र का एक भाग 'शालाक्यतंत्र' है जिसमें आँख, कान, नाक एवं सिर के रोगों का वर्णन है।

इस तरह सुश्रुत संहिता के दोनो भागों में छः स्थान तथा 186 अध्याय है।

सूत्रस्थान

सूत्र स्थान में ४६ अध्याय है।

सूत्रस्थान के योगसूत्रीय अध्याय में अस्त्र-शस्त्र, यंत्र-उपयंत्र संबंधित संपूर्ण जानकारी वर्णित है। आचार्य सुश्रुत ने अपने इस स्थान में सौ से अधिक शल्य शस्त्रों का वर्णन किया है जैसे-

1. शस्त्रों के मूठ एवं जोड़ मजबुत होने चाहिए।

2. वे चमकीले और तीक्ष्ण होने चाहिए।

3. शस्त्रों को साफ उबालकर, कोमल वस्त्रों में लपेटकर, सन्दूक (बक्सा) में बन्द करके रखना चाहिए।

4. अस्थि टूट जाने पर जोड़ने के लिए बांस की पट्टियों का प्रयोग करना चाहिए। अस्थियों को ठीक बिठाने के लिए बाहर से मालिश का विधान बताया है।

5. व्रणों के अनेक प्रकार एवं अलग-अलग उपचार-पद्धति का वर्णन।

7. सिर एवं चेहरे पर कट-फट जाने पर बंध (टाका) लगाने का वर्णन।

8. जख्मों में लोहकण या लोहखण्ड धुस जाने से चुम्बक के प्रयोग से बाहर निकालना।

9. सूजन वाले जगह पर लेप का प्रयोग।

10. कच्चे व्रणों को पकाने के लिए पुल्टिस बांधना, सेकाई करना, रक्त निकालने या चीरा लगाने का विधान है।

11. जलोदर (पेट में पानी जमा होना) और वृषण वृद्धि (अण्डकोष में पानी भरना) में छेदन कर जल निकालने का विधान।

12. मूत्राशय में बनने वाल पथरी रोग में शल्य क्रिया का वर्णन है। इसी तरह पंचकर्म में रक्त मोक्षण (रोग के स्थान को लोह गरम करके दागना या ऑकना), त्रिदोष सिद्धान्त का सरल वर्णन है।

निदानस्थान

इस स्थान में १६ (सोलह) अध्याय हैं जिसमें शल्यप्रधान रोगों (आपरेशन से ठीक होने वाले) जैसे अर्श (बवासिर), भगन्दर (गुदा के पास होने वाला घाव), अश्मरी (मूत्राशय, एवं पित्ताशय की पथरी), मुढ़गर्भ (माँ के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु), गुल्म (ट्यूमर) आदि रोगों का निदान लक्षण एवं सम्पूर्ण चिकित्सा का वर्णन है।

शरीरस्थान

इस स्थान में १० अध्याय है जिसमें शरीर की परिभाषा, सम्पूर्ण गर्भ का वर्णन, पुरूष या सृष्टि का उत्पतिक्रम का विस्तृत वर्णन है।

शरीर के अंग- प्रत्यंग एवं सभी अवयव जैसे- अस्थि संख्या, मांस पेशी, स्नायु, कण्डरा, शिरा, धमनी, हृदय, फेफड़े आदि अंगों का वर्णन है।

चिकित्सास्थान

इसमें ४० अध्याय हैं जिसमें समस्त शरीरगत रोगों की शल्यचिकित्सा एवं औषधि चिकित्सा का वर्णन है।

कल्पस्थान

कल्प स्थान में ८ अध्याय हैं। इस सम्पूर्ण भाग में स्थावर एवं जांगम विषों के लक्षण, उनकी पहचान, विषों का औषधि प्रयोग एवं विषों से बाधित व्यक्ति का चिकित्सा कर्म का विस्तृत वर्णन है।

उत्तरस्थान

उत्तर स्थान में ६६ अध्याय हैं जिसमें नेत्र रोग, शिरोरोग, कर्ण रोग आदि उर्ध्व शरीर (शिर में सभी भाग) गत रोगों की शल्य एवं औषधि चिकित्सा का वर्णन है।

शल्यक्रियाएँ

सुश्रुतसंहिता में आठ प्रकार शल्ययोग्य रोग/विकार वर्णित हैं:

(१) छेद्य (छेदन हेतु)

(२) भेद्य (भेदन हेतु)

(३) लेख्य (अलग करने हेतु)

(४) वेध्य (शरीर में हानिकारक द्रव्य निकालने के लिए)

(५) ऐष्य (नाड़ी में घाव ढूंढने के लिए)

(६) अहार्य (हानिकारक उत्पत्तियों को निकालने के लिए)

(७) विस्रव्य (द्रव निकालने के लिए)

(८) सीव्य (घाव सिलने के लिए)

इनके लिए क्रमशः ८ शस्त्रकर्म हैं जिनके नाम हैं- छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐषण, आहरण, विस्रवण, और सीवन। इसे "अष्टविध शस्त्रकर्म' कहा गया है।

सुश्रुत संहिता में शल्य क्रियाओं के लिए आवश्यक यंत्रों (साधनों) तथा शस्त्रों (उपकरणों) का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इस महान ग्रन्थ में २४ प्रकार के स्वास्तिकों, २ प्रकार के संदंस (), २८ प्रकार की शलाकाओं तथा २० प्रकार की नाड़ियों (नलिका) का उल्लेख हुआ है। इनके अतिरिक्त शरीर के प्रत्येक अंग की शस्त्र-क्रिया के लिए बीस प्रकार के शस्त्रों (उपकरणों) का भी वर्णन किया गया है। ऊपर जिन आठ प्रकार की शल्य क्रियाओं का संदर्भ आया है, वे विभिन्न साधनों व उपकरणों से की जाती थीं। उपकरणों (शस्त्रों) के नाम इस प्रकार हैं-

अर्द्धआधार, अतिमुख, अरा, बदिशा, दंत शंकु, एषणी, कर-पत्र, कृतारिका, कुथारिका, कुश-पात्र, मण्डलाग्र, मुद्रिका, नख शस्त्र, शरारिमुख, सूचि, त्रिकुर्चकर, उत्पल पत्र, वृध-पत्र, वृहिमुख तथा वेतस-पत्र

आज से कम से कम तीन हजार वर्ष पूर्व सुश्रुत ने सर्वोत्कृष्ट इस्पात के उपकरण बनाये जाने की आवश्यकता बताई। आचार्य ने इस पर भी बल दिया है कि उपकरण तेज धार वाले हों तथा इतने पैने कि उनसे बाल को भी दो हिस्सों में काटा जा सके। यन्त्रों की डिजाइन के सम्बन्ध में महर्षि ने कहा है कि अनेक प्रकार के हिंसक पशु, मृग और पक्षियों के मुख के समान इनका मुख बनाना चाहिये क्योंकि जानवरों के मुख प्रायः यन्त्रों के समान होते हैं। इसलिये उक्त प्रकार के पशु–पक्षियों के मुख–सादृश्यानुसार, वेदादि शास्त्रों के प्रामाणानुकूल, अनुभवी वैद्यों के कथनानुसार एवं पूर्वकाल में बने हुए यन्त्रों के समान और युक्तियुक्त यन्त्रों का निर्माण करना चाहिये।

तत्र, नानाप्रकाराणां व्यालानां मृगपक्षिणां मुखैर्मुखानि यन्त्राणां प्रायशः सदृशानि। तस्मात् तत्सारूप्यादागमादुपदेशादन्ययन्त्रदर्शनाद् युक्तितश्च कारयेत्॥८॥ (सूत्रस्थान, यन्त्रविध्यध्याय)

शल्यक्रिया से पहले व बाद में वातावरण व उपकरणों की शुद्धता (रोग-प्रतिरोधी वातावरण) पर सुश्रुत ने विशेष जोर दिया है। शल्य चिकित्सा (सर्जरी) से पहले रोगी को संज्ञा-शून्य करने (एनेस्थेशिया) की विधि व इसकी आवश्यकता भी बताई गई है।

इन उपकरणों के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर बांस, स्फटिक तथा कुछ विशेष प्रकार के प्रस्तर खण्डों का उपयोग भी शल्य क्रिया में किया जाता था। शल्य क्रिया के मर्मज्ञ महर्षि सुश्रुत ने १४ प्रकार की पट्टियों का विवरण किया है। उन्होंने हड्डियों के खिसकने के छह प्रकारों तथा अस्थिभंग के १२ प्रकारों की विवेचना की है। यही नहीं, सुश्रुतसंहिता में कान संबंधी बीमारियों के २८ प्रकार तथा नेत्र-रोगों के २६ प्रकार बताए गए हैं।

सुश्रुत संहिता में मनुष्य की आंतों में कर्कट रोग (कैंसर) के कारण उत्पन्न हानिकर तन्तुओं (टिश्युओं) को शल्य क्रिया से हटा देने का विवरण है। शल्यक्रिया द्वारा शिशु-जन्म (सीजेरियन) की विधियों का वर्णन किया गया है। ‘न्यूरो-सर्जरी‘ अर्थात् रोग-मुक्ति के लिए नाड़ियों पर शल्य-क्रिया का उल्लेख है तथा आधुनिक काल की सर्वाधिक पेचीदी क्रिया ‘प्लास्टिक सर्जरी‘ का सविस्तार वर्णन सुश्रुत के ग्रन्थ में है।

अस्थिभंग, कृत्रिम अंगरोपण, प्लास्टिक सर्जरी, दंतचिकित्सा, नेत्रचिकित्सा, मोतियाबिंद का शस्त्रकर्म, पथरी निकालना, माता का उदर चीरकर बच्चा पैदा करना आदि की विस्तृत विधियाँ सुश्रुतसंहिता में वर्णित हैं।

_LACMA_M.87.271a-g_(1_of_8).jpg/375px-The_Susruta-Samhita_or_Sahottara-Tantra_(A_Treatise_on_Ayurvedic_Medicine)_LACMA_M.87.271a-g_(1_of_8).jpg)

कोई टिप्पणी नहीं